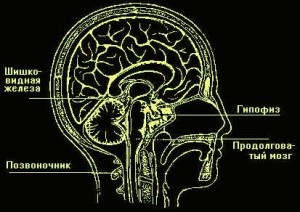

Долгое время шишковидная железа оставалась загадкой для медиков, её больше «эксплуатировали» специалисты восточной медицины – биоэнергетики. Даже название «третий глаз» всё ещё сохраняется, когда речь заходит о шишковидной железе. На рубеже 6О-х – 70-х годов исследователи обнаружили, что гормон шишковидной железы мелатонин способен творить чудеса: подопытные животные под его воздействием реально омолаживались; люди, страдающие бессонницей, после приёма мелатонина засыпали и отлично высыпались; при перелётах в другие часовые пояса мизерные дозы мелатонина помогали практически моментально адаптироваться к «новому» времени суток.

Но главной сенсацией стали такие факты:

у женщин среднего возраста, начавших принимать мелатонин, стали «рассасываться» опухоли в молочной железе – исчезала мастопатия на ранней стадии;

у тех женщин, у которых обнаружили небольшие по размерам кисты, фибромы, фибромиомы и другие подобные «неприятности», после начала приёма мелатонина всё постепенно нормализовывалось – опухоли исчезали;

также на ранних стадиях заболевания мелатонин помогал избавиться от аденомы предстательной железы;

и так далее. Почему же эти факты не стали достоянием практикующих гинекологов и урологов? Да потому, что они всего-навсего – наблюдают процесс болезни, да ещё усугубляют ситуацию прописываемыми антибиотиками. Следующие руки, в которые передаётся пациент, руки – хирурга-онколога. Программы подготовки врачей не предусматривают те сведения о мелатонине, которые вы можете почерпнуть из этой книги. Напомним, что начинает он вырабатываться в 7-летнем возрасте, в 25 лет – пик объёма мелатонина, а к 60-ти годам уровень мелатонина снижается примерно до 20%. Именно с этого возраста человека начинают одолевать «возрастные» болезни. Если он, конечно, доживает до 60-ти…

До 12-летнего возраста в норме обменные процессы у ребёнка регулируются запрограммированно: ребёнок должен есть то, что хочет (потребности в «стройматериалах»), столько, сколько хочет, и тогда, когда хочет (потребности в своевременном пополнении организма «стройматериалами»), если только это не ягуары, колы и прочие сухарики со вкусом чего-то. Любые насилия запрещены! По достижению 12 лет потребности в пище регулируются гормонами роста, а состояние иммунитета – гормоном мелатонином. После 60-ти лет, когда уровень мелатонина естественно снижается (в норме, а не вследствие насильственных действий) до 20% и ниже, начинают проявляться так называемые «возрастные» болезни. Причина их – невозможность распознавания фагами мимикрирующих под человеческие клетки трихомонад, в результате чего развивается трихомоноз, вызывающий, в свою очередь, резкое снижение иммунитета. Вот причина «болезней возраста». Уважаемые медики! Проверьте экспериментально эту информацию, убедитесь в ее правоте, и мы начнём говорить на равных о принципах лечения. И прошу учесть, что термины фаг и лейкоцит в моём понимании – синонимы.

Необходимо отметить, что в экстремальных ситуациях, когда организм длительно подвергается таким насильственным воздействиям как голод, недосыпание, тяжёлые физические нагрузки, происходит интенсивный выброс мелатонина: его не только обнаруживают в кишечнике, но даже есть подозрение, что имеются какие-то резервные источники производства мелатонина в том же кишечнике. Хотя он вполне мог попасть туда по кровотоку через волоски, выстилающие кишечник. При всей кощунственности примера, не могу опять его не привести: во время Второй Мировой войны множество узников фашистских концлагерей были обречены на вымирание непосильным трудом, недосыпанием и предельно низкой по калорийности и объёму «диетой». Теперь ещё раз вспомните, сколько бывших узников концлагерей ежегодно собираются в годовщину освобождения, и сколько их ровесников, не побывавших в фашистском плену, ещё живы. Думаю, не намного ошибусь, если скажу, что выживших бывших узников – больше. И сегодня можно встретить работающих бывших узников фашистских концлагерей. Теперь известно, что выжить им помог и мелатонин. Каким образом? Отвечая на этот вопрос, заодно ответим и на тот, который мучает онкологов: «Почему фаги по-разному реагируют на опухолевую клетку в сыворотке и в плазме крови?». Этим вопросом специалисты-онкологи сразу ставят на место дилетанта, так как сами ответ не знают. Поясняю: потому, что в сыворотке мелатонина всегда больше, чем в плазме. Мало того: если в сыворотке мелатонина будет менее 20%, то и в этом случае фаги будут игнорировать то, что принято называть «раковыми клетками». Лейкоциты как бы «слепнут» и перестают различать трихомонад, а именно последние – и есть пресловутые «раковые» клетки. Знакомым с трихомонадной теорией рака Т. Я. Свищевой понятно всё, а незнакомым рекомендую почитать и проникнуться сознанием истины. Критикам рекомендую проверить процентное содержание мелатонина в крови и онкобольного, и здорового человека. Проще теста не изобрести. Хотя существует предельно примитивный тест: выпиваете натощак столовую ложку свежего свекольного сока и, когда приходит время, смотрите цвет мочи. Если моча красная – призадумайтесь: непринятие срочных мер доведёт вас до встречи с онкологом. Вашему организму сейчас не до таких «мелочей», как расщепление природных красителей: он борется за само ваше существование в условиях нехватки очень многих «снарядов», в том числе – мелатонина. Того самого мелатонина, который помог выжить поставленным в нечеловеческие условия пленникам. Вторично привожу этот пример с узниками концлагерей только для того, чтобы разбудить сознание читателя, возможно, знакомого лично с таким человеком. Всё-таки – живой пример.

Вывод: при эндокринных нарушениях шишковидная железа тоже начинает «барахлить» и перестаёт продуцировать достаточное количество мелатонина. Трихомонады моментально пользуются этим и, становясь неуязвимыми («невидимыми»), начинают быстро размножаться. Например, сообразительный онколог мог бы составить график зависимости стадии рака от количества мелатонина – это был бы действительно серьёзный вклад в науку, а не поиски «онкогена», которого просто не может быть в силу действия Законов Природы.

И снова ОРВИ, ОРЗ, грипп, пневмония

И снова ОРВИ, ОРЗ, грипп, пневмония  А вот так внезапно. Зорицвет. Маклейя и чистотел. Атерома. Дискинезия. Кора осины

А вот так внезапно. Зорицвет. Маклейя и чистотел. Атерома. Дискинезия. Кора осины  Профилактика варикоза

Профилактика варикоза

Шишковидная железа{0}

Долгое время шишковидная железа оставалась загадкой для медиков, её больше «эксплуатировали» специалисты восточной медицины – биоэнергетики. Даже название «третий глаз» всё ещё сохраняется, когда речь заходит о шишковидной железе. На рубеже 6О-х – 70-х годов исследователи обнаружили, что гормон шишковидной железы мелатонин способен творить чудеса: подопытные животные под его воздействием реально омолаживались; люди, страдающие бессонницей, после приёма мелатонина засыпали и отлично высыпались; при перелётах в другие часовые пояса мизерные дозы мелатонина помогали практически моментально адаптироваться к «новому» времени суток.

Но главной сенсацией стали такие факты:

у женщин среднего возраста, начавших принимать мелатонин, стали «рассасываться» опухоли в молочной железе – исчезала мастопатия на ранней стадии;

у тех женщин, у которых обнаружили небольшие по размерам кисты, фибромы, фибромиомы и другие подобные «неприятности», после начала приёма мелатонина всё постепенно нормализовывалось – опухоли исчезали;

также на ранних стадиях заболевания мелатонин помогал избавиться от аденомы предстательной железы;

и так далее. Почему же эти факты не стали достоянием практикующих гинекологов и урологов? Да потому, что они всего-навсего – наблюдают процесс болезни, да ещё усугубляют ситуацию прописываемыми антибиотиками. Следующие руки, в которые передаётся пациент, руки – хирурга-онколога. Программы подготовки врачей не предусматривают те сведения о мелатонине, которые вы можете почерпнуть из этой книги. Напомним, что начинает он вырабатываться в 7-летнем возрасте, в 25 лет – пик объёма мелатонина, а к 60-ти годам уровень мелатонина снижается примерно до 20%. Именно с этого возраста человека начинают одолевать «возрастные» болезни. Если он, конечно, доживает до 60-ти…

До 12-летнего возраста в норме обменные процессы у ребёнка регулируются запрограммированно: ребёнок должен есть то, что хочет (потребности в «стройматериалах»), столько, сколько хочет, и тогда, когда хочет (потребности в своевременном пополнении организма «стройматериалами»), если только это не ягуары, колы и прочие сухарики со вкусом чего-то. Любые насилия запрещены! По достижению 12 лет потребности в пище регулируются гормонами роста, а состояние иммунитета – гормоном мелатонином. После 60-ти лет, когда уровень мелатонина естественно снижается (в норме, а не вследствие насильственных действий) до 20% и ниже, начинают проявляться так называемые «возрастные» болезни. Причина их – невозможность распознавания фагами мимикрирующих под человеческие клетки трихомонад, в результате чего развивается трихомоноз, вызывающий, в свою очередь, резкое снижение иммунитета. Вот причина «болезней возраста». Уважаемые медики! Проверьте экспериментально эту информацию, убедитесь в ее правоте, и мы начнём говорить на равных о принципах лечения. И прошу учесть, что термины фаг и лейкоцит в моём понимании – синонимы.

Необходимо отметить, что в экстремальных ситуациях, когда организм длительно подвергается таким насильственным воздействиям как голод, недосыпание, тяжёлые физические нагрузки, происходит интенсивный выброс мелатонина: его не только обнаруживают в кишечнике, но даже есть подозрение, что имеются какие-то резервные источники производства мелатонина в том же кишечнике. Хотя он вполне мог попасть туда по кровотоку через волоски, выстилающие кишечник. При всей кощунственности примера, не могу опять его не привести: во время Второй Мировой войны множество узников фашистских концлагерей были обречены на вымирание непосильным трудом, недосыпанием и предельно низкой по калорийности и объёму «диетой». Теперь ещё раз вспомните, сколько бывших узников концлагерей ежегодно собираются в годовщину освобождения, и сколько их ровесников, не побывавших в фашистском плену, ещё живы. Думаю, не намного ошибусь, если скажу, что выживших бывших узников – больше. И сегодня можно встретить работающих бывших узников фашистских концлагерей. Теперь известно, что выжить им помог и мелатонин. Каким образом? Отвечая на этот вопрос, заодно ответим и на тот, который мучает онкологов: «Почему фаги по-разному реагируют на опухолевую клетку в сыворотке и в плазме крови?». Этим вопросом специалисты-онкологи сразу ставят на место дилетанта, так как сами ответ не знают. Поясняю: потому, что в сыворотке мелатонина всегда больше, чем в плазме. Мало того: если в сыворотке мелатонина будет менее 20%, то и в этом случае фаги будут игнорировать то, что принято называть «раковыми клетками». Лейкоциты как бы «слепнут» и перестают различать трихомонад, а именно последние – и есть пресловутые «раковые» клетки. Знакомым с трихомонадной теорией рака Т. Я. Свищевой понятно всё, а незнакомым рекомендую почитать и проникнуться сознанием истины. Критикам рекомендую проверить процентное содержание мелатонина в крови и онкобольного, и здорового человека. Проще теста не изобрести. Хотя существует предельно примитивный тест: выпиваете натощак столовую ложку свежего свекольного сока и, когда приходит время, смотрите цвет мочи. Если моча красная – призадумайтесь: непринятие срочных мер доведёт вас до встречи с онкологом. Вашему организму сейчас не до таких «мелочей», как расщепление природных красителей: он борется за само ваше существование в условиях нехватки очень многих «снарядов», в том числе – мелатонина. Того самого мелатонина, который помог выжить поставленным в нечеловеческие условия пленникам. Вторично привожу этот пример с узниками концлагерей только для того, чтобы разбудить сознание читателя, возможно, знакомого лично с таким человеком. Всё-таки – живой пример.

Вывод: при эндокринных нарушениях шишковидная железа тоже начинает «барахлить» и перестаёт продуцировать достаточное количество мелатонина. Трихомонады моментально пользуются этим и, становясь неуязвимыми («невидимыми»), начинают быстро размножаться. Например, сообразительный онколог мог бы составить график зависимости стадии рака от количества мелатонина – это был бы действительно серьёзный вклад в науку, а не поиски «онкогена», которого просто не может быть в силу действия Законов Природы.

Категория: Куренков С.П.

Материал опубликован: 24.03.2016