Что такое вирусы, как с вирусными инфекциями борется современная медицина и почему она пока бессильна победить вирусные заболевания.

Из мельчайших представителей жизни на Земле наиболее многочисленными, пожалуй, являются вирусы. То, что номинально это – вроде бы живые существа, доказывает наличие у них характерного для каждого вида вирусов генома – набора нуклеиновых кислот, образующих определённый генокод. В то же время вирусы нельзя назвать организмами, так как они не имеют всего комплекта свойств, дающих право считаться полноценными живыми существами. В принципе, каждый вирус представляет собой генетическую цепочку, упрятанную в липидную (жировую) оболочку. Для самопроизводства у вирусов нет источников энергии, поэтому они могут размножаться только в живых ослабленных клетках. Как это происходит?

Так же, как споры грибов «спят» до момента совпадения одновременно трёх факторов: температура, влажность и наличие питательных веществ, так и вирусы, кишмя кишащие не только в окружающей среде, но и во всех растительных и животных особях (не обнаружены вирусы лишь в ногтях и волосах), проявляют себя лишь в определённых обстоятельствах. Эти обстоятельства можно грубо охарактеризовать как готовность к заражению. Способность заразить даже имеет свой термин – вирулентность. Вирус воспринимается сознанием специалиста как своеобразный яд для живой клетки. Как только вирус смог проникнуть в клетку, его генокод пытается встроиться в генокод клетки-хозяина. А раз аминокислоты-»кирпичики», из которых «слеплен» генокод, одни и те же, то эта диверсионная операция обычно удаётся успешно. Клетка начинает производить вирусы, сама разрушаясь. Вот вам пример, подтверждающий правильность поговорки «пригрел змею». Змею мы всегда ассоциируем с ядом, а вирус – яд сам по себе. Клетка, производящая вирусы, погибает от самоотравления, если мы ей не поможем. Скорее всего, само существование вирусов – основной фактор, регулирующий жизнь на планете. По законам Природы, только достойные особи могут иметь право на жизнь. Атаки вирусов служат, вероятно, всего лишь «тестами» для всего живого: сумел организм справиться – живёт, не сумел – значит, недостоин по соображениям «безопасности». Ведь слабый всегда обречён погибнуть там, где сильный обязательно выстоит. «Выживает сильнейший» – гласит самый важный закон Природы (он же – «закон джунглей»). А законы энтропии удивительно совпадают по смыслу с законом инерции. Потому, что хаотически разрушающейся системой управлять не нужно, это при созидании необходимо обязательное управление.

Вирусологи знают «в лицо» неимоверное количество вирусов. Они давно осознали, что бороться с вирусами противомикробными препаратами бессмысленно. Хвалёные антибиотики не могут уничтожить вирус хотя бы потому, что вирус – не организм, а всего лишь – «документ», «строительный план», который если и оживает в полном смысле слова, то лишь тогда, когда для этого в организме заражённого человека создались условия.

Огромной заслугой вирусологии является открытие способа воздействия на генокод вируса специфическими препаратами, способными видоизменять ген. Такой насильно мутированный (видоизменённый) ген перестаёт представлять опасность, так как любые изменения свойств трансформированного организма будут объективно мягче и лучше, чем прежние свойства. Тем более, что прекращается сам процесс образования новых вирусов в данной пролеченной клетке. Обрывается он потому, что порван генетический «строительный план».

Известно, что в любом живом организме изначально вырабатываются особые белки, в задачу которых входит розыск и уничтожение (фагоцитоз) любых белков, обнаруженных в организме и не имеющих «законной прописки» именно этого организма, то есть – чужеродных белков. Вирусы – тоже ведь вроде бы – белки, поэтому на их появление наш иммунитет (система надзора и контроля над нормальным ходом обменных процессов) всегда реагирует однозначно: догнать, схватить, поглотить и этим нейтрализовать. Сами иммунные защитники (лейкоциты в форме антител) при этом погибают тоже. Останки «сражения» кровотоком выносятся в выделительную систему и выводятся из организма. Медики имеют сегодня на вооружении препараты-иммуноглобулины, которые являются теми самыми противовирусными белками целевого назначения, которые организм больного не в силах был выработать сам.

Но, как это обычно бывает, с вирусными инфекциями, особенно – эпидемиями, сталкиваются уже тогда, когда факт, как говорится, уже имеет место быть. То есть, мы всегда видим перед глазами следствие, а такую проблему, как предвосхищение следствия, или – поиск причины, ни один медик ни объяснить, ни – тем более – предугадать не в силах.

Что же происходит в действительности? Каков механизм заражения определённым вирусом? Что предшествует заражению? Попробуем рассмотреть все эти вопросы и в общем плане, и на конкретных примерах отдельных заведомо известных именно как вирусных заболеваний.

Любой вирус – это изначально «дремлющий» кусочек генетической цепочки, состоящей из тех же составляющих, что и любая другая генетическая цепочка генокода человека: аденин (А), цитозин (Ц), гуанин (Г), тимин (Т) либо урацил (У). Снаружи этот аминокислотный «отрезок» покрыт липидным (жировым) биослоем. Задача вируса – проникнуть в живую клетку, встроиться (если предоставится такая возможность) в её генокод и начать размножаться силами самой поражённой клетки, в чей генокод встроился вирус. Своих-то митохондрий – источников энергии – у вируса нет. Да и других органов, способствующих размножению – тоже нет. Схема примитивно простая: вирус внедряется в генокод клетки, и клетка, повинуясь законам жизни всего живого, начинает этот вирус тиражировать, вместо того, чтобы «штамповать» себе подобную клетку. Деление клетки происходит простым копированием генокода и сборкой всего того, что должно получиться после раскодирования. Как пела Пугачёва, волшебник-недоучка получил козу вместо грозы. Такой же казус получается, когда вирус проникает в генокод.

Когда вирус уже «засветился», начинают принимать меры по разрушению или хотя бы – нарушению генокода самого вируса. Даже если болезнь отступает, врач в доверительной беседе порекомендует вам определённые профилактические мероприятия, чтобы вирус не «проснулся» вновь. Ведь, по признанию самых компетентных специалистов в области вирусологии, если у вас обнаружился какой-нибудь вирус, то он не покинет организм до самой смерти. Особенно это касается вирусов, вызывающих герпес…

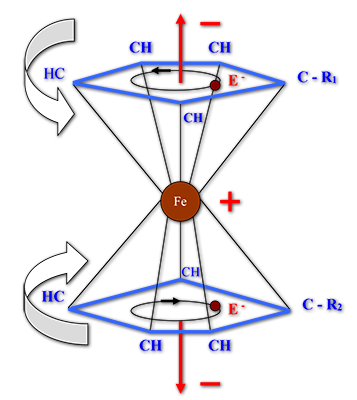

Вирус старается проникнуть в «свою» клетку не потому, что он такой уж особо вредный: к «нехорошим» действиям его подталкивает один из фундаментальных Законов Природы, регулирующих взаимодействие частиц, подчиняющихся правилам поведения в слаботочных полях.

Для тех, кто забыл: мы живём благодаря непрерывно протекающим химическим реакциям в наших клетках, а сами химические реакции подчиняются законам взаимодействия заряженных частиц в слаботочных электрических полях. Когда энергетика перестаёт вырабатываться, разность потенциалов снижается до нуля, и все созидательные реакции прекращаются. К этой теме мы ещё не раз вернёмся.

В любую клетку попасть очень трудно не только потому, что она защищена биомембраной с «тарированными» отверстиями, но ещё и по той причине, что в жидком окружении клетки (лимфе) «пришельцев» подстерегают наши иммунные защитники – лейкоциты. Вирус перед проникновением в клетку через отверстие в оболочке-мембране вынужден «раздеться» – лишиться наружной жировой оболочки. В самой клетке она вирусу уже ни к чему, только помешает… Такого «раздетого» вируса уже ничто не спасёт, если рядом окажется дееспособный лейкоцит. Помимо лейкоцитов, наш организм имеет в арсенале иммунных сил ещё целый ряд специфических средств, в том числе – «химзащиту» в виде ёмкостей-лизосом с концентрированным раствором прооксидантов (свободных радикалов), из которых содержимое просто выливается на скопление пришлых белков, не относящихся к «родным», нашим.

Но, каким бы арсеналом средств подавления процесса разрастания колонии диагностированных вирусов мы ни обладали, факт остаётся фактом: проявивший себя вирус зримо доказал, что иммунитет заболевшего человека – однозначно слабый. Вирусы ведь в наших организмах присутствуют чуть ли не изначально. А знаете, почему? Например, вирус клещевого энцефалита – необходимый участник процесса прохождения сигналов по нервной ткани. Нахождение его в синапсах всех рецепторов (тактильных, температурных и др.), в участках спинного и головного мозга обусловлено лишь тем, что без участия этого вируса невозможен переход сигнала из нервного волокна к рабочему органу. Вирус ВИЧ наравне с бледной спирохетой – непременнейшие участники руководства циклом «работа – отдых», то есть – ритмообразования сосудистого тонуса (изменение пропускной способности кровеносного сосуда). Тканевое дыхание невозможно при отсутствии в клетках стафилококков и стрептококков. Находясь в межклеточной жидкости, эти «нехорошие» вирусы расщепляют этиловый спирт и некоторые сложные вещества (сырьё), образуя диэтиленгликоль – главный фактор клеточного дыхания. Они же живут в соединительной ткани головного мозга, где совместно с менингококками обеспечивают питание клеток головного мозга. Так что речь должна идти не о тотальной борьбе с вирусами на полное их уничтожение, а всего лишь о сдерживании их численности в «рамках приличия». Не замахиваясь на Законы Природы, превратно толкуемые недоучками.

Арсенал средств борьбы с состоявшейся вирусной инфекцией, к сожалению, не очень велик: это – либо интерфероны и иммуноглобулины (специфические противовирусные белки), либо – искусственно видоизменённые аминокислоты-»кирпичики» генокода (А, Т, Г, Ц, У).

Помимо перечисленных средств, в последнее время передовыми медиками всё чаще применяются специфические биологически активные пищевые добавки, являющиеся парафармацевтиками, то есть – «стоящими рядом с фармпрепаратами» по степени воздействия на организм. К ним относятся витамины-антиоксиданты, натуральные растительные антиоксиданты различной «мощности», биодобавки энерго- и иммуноповышающего направления. Успешная апробация парафармацевтиков на больных различными вирусными заболеваниями открывает перед медиками новые возможности в борьбе с «неизлечимыми» болезнями. Эти препараты применяют как в сочетании с «чисто» медикаментозными, так и самостоятельно. Увы, но ни методик более-менее гарантированного излечения вирусных патологий, ни медикаментозных препаратов «на все случаи жизни», то есть – от всех видов вирусов, у медиков нет. Мне кажется, такая ситуация сложилась потому, что направление развития борьбы с вирусными инфекциями медиками выбрано не совсем правильное. Постараюсь пояснить конкретнее.

И снова ОРВИ, ОРЗ, грипп, пневмония

И снова ОРВИ, ОРЗ, грипп, пневмония  А вот так внезапно. Зорицвет. Маклейя и чистотел. Атерома. Дискинезия. Кора осины

А вот так внезапно. Зорицвет. Маклейя и чистотел. Атерома. Дискинезия. Кора осины  Профилактика варикоза

Профилактика варикоза

Вирусные инфекции. Лечение и профилактика (взгляд на проблему). Часть 1{0}

Что такое вирусы, как с вирусными инфекциями борется современная медицина и почему она пока бессильна победить вирусные заболевания.

Из мельчайших представителей жизни на Земле наиболее многочисленными, пожалуй, являются вирусы. То, что номинально это – вроде бы живые существа, доказывает наличие у них характерного для каждого вида вирусов генома – набора нуклеиновых кислот, образующих определённый генокод. В то же время вирусы нельзя назвать организмами, так как они не имеют всего комплекта свойств, дающих право считаться полноценными живыми существами. В принципе, каждый вирус представляет собой генетическую цепочку, упрятанную в липидную (жировую) оболочку. Для самопроизводства у вирусов нет источников энергии, поэтому они могут размножаться только в живых ослабленных клетках. Как это происходит?

Так же, как споры грибов «спят» до момента совпадения одновременно трёх факторов: температура, влажность и наличие питательных веществ, так и вирусы, кишмя кишащие не только в окружающей среде, но и во всех растительных и животных особях (не обнаружены вирусы лишь в ногтях и волосах), проявляют себя лишь в определённых обстоятельствах. Эти обстоятельства можно грубо охарактеризовать как готовность к заражению. Способность заразить даже имеет свой термин – вирулентность. Вирус воспринимается сознанием специалиста как своеобразный яд для живой клетки. Как только вирус смог проникнуть в клетку, его генокод пытается встроиться в генокод клетки-хозяина. А раз аминокислоты-»кирпичики», из которых «слеплен» генокод, одни и те же, то эта диверсионная операция обычно удаётся успешно. Клетка начинает производить вирусы, сама разрушаясь. Вот вам пример, подтверждающий правильность поговорки «пригрел змею». Змею мы всегда ассоциируем с ядом, а вирус – яд сам по себе. Клетка, производящая вирусы, погибает от самоотравления, если мы ей не поможем. Скорее всего, само существование вирусов – основной фактор, регулирующий жизнь на планете. По законам Природы, только достойные особи могут иметь право на жизнь. Атаки вирусов служат, вероятно, всего лишь «тестами» для всего живого: сумел организм справиться – живёт, не сумел – значит, недостоин по соображениям «безопасности». Ведь слабый всегда обречён погибнуть там, где сильный обязательно выстоит. «Выживает сильнейший» – гласит самый важный закон Природы (он же – «закон джунглей»). А законы энтропии удивительно совпадают по смыслу с законом инерции. Потому, что хаотически разрушающейся системой управлять не нужно, это при созидании необходимо обязательное управление.

Вирусологи знают «в лицо» неимоверное количество вирусов. Они давно осознали, что бороться с вирусами противомикробными препаратами бессмысленно. Хвалёные антибиотики не могут уничтожить вирус хотя бы потому, что вирус – не организм, а всего лишь – «документ», «строительный план», который если и оживает в полном смысле слова, то лишь тогда, когда для этого в организме заражённого человека создались условия.

Огромной заслугой вирусологии является открытие способа воздействия на генокод вируса специфическими препаратами, способными видоизменять ген. Такой насильно мутированный (видоизменённый) ген перестаёт представлять опасность, так как любые изменения свойств трансформированного организма будут объективно мягче и лучше, чем прежние свойства. Тем более, что прекращается сам процесс образования новых вирусов в данной пролеченной клетке. Обрывается он потому, что порван генетический «строительный план».

Известно, что в любом живом организме изначально вырабатываются особые белки, в задачу которых входит розыск и уничтожение (фагоцитоз) любых белков, обнаруженных в организме и не имеющих «законной прописки» именно этого организма, то есть – чужеродных белков. Вирусы – тоже ведь вроде бы – белки, поэтому на их появление наш иммунитет (система надзора и контроля над нормальным ходом обменных процессов) всегда реагирует однозначно: догнать, схватить, поглотить и этим нейтрализовать. Сами иммунные защитники (лейкоциты в форме антител) при этом погибают тоже. Останки «сражения» кровотоком выносятся в выделительную систему и выводятся из организма. Медики имеют сегодня на вооружении препараты-иммуноглобулины, которые являются теми самыми противовирусными белками целевого назначения, которые организм больного не в силах был выработать сам.

Но, как это обычно бывает, с вирусными инфекциями, особенно – эпидемиями, сталкиваются уже тогда, когда факт, как говорится, уже имеет место быть. То есть, мы всегда видим перед глазами следствие, а такую проблему, как предвосхищение следствия, или – поиск причины, ни один медик ни объяснить, ни – тем более – предугадать не в силах.

Что же происходит в действительности? Каков механизм заражения определённым вирусом? Что предшествует заражению? Попробуем рассмотреть все эти вопросы и в общем плане, и на конкретных примерах отдельных заведомо известных именно как вирусных заболеваний.

Любой вирус – это изначально «дремлющий» кусочек генетической цепочки, состоящей из тех же составляющих, что и любая другая генетическая цепочка генокода человека: аденин (А), цитозин (Ц), гуанин (Г), тимин (Т) либо урацил (У). Снаружи этот аминокислотный «отрезок» покрыт липидным (жировым) биослоем. Задача вируса – проникнуть в живую клетку, встроиться (если предоставится такая возможность) в её генокод и начать размножаться силами самой поражённой клетки, в чей генокод встроился вирус. Своих-то митохондрий – источников энергии – у вируса нет. Да и других органов, способствующих размножению – тоже нет. Схема примитивно простая: вирус внедряется в генокод клетки, и клетка, повинуясь законам жизни всего живого, начинает этот вирус тиражировать, вместо того, чтобы «штамповать» себе подобную клетку. Деление клетки происходит простым копированием генокода и сборкой всего того, что должно получиться после раскодирования. Как пела Пугачёва, волшебник-недоучка получил козу вместо грозы. Такой же казус получается, когда вирус проникает в генокод.

Когда вирус уже «засветился», начинают принимать меры по разрушению или хотя бы – нарушению генокода самого вируса. Даже если болезнь отступает, врач в доверительной беседе порекомендует вам определённые профилактические мероприятия, чтобы вирус не «проснулся» вновь. Ведь, по признанию самых компетентных специалистов в области вирусологии, если у вас обнаружился какой-нибудь вирус, то он не покинет организм до самой смерти. Особенно это касается вирусов, вызывающих герпес…

Вирус старается проникнуть в «свою» клетку не потому, что он такой уж особо вредный: к «нехорошим» действиям его подталкивает один из фундаментальных Законов Природы, регулирующих взаимодействие частиц, подчиняющихся правилам поведения в слаботочных полях.

Для тех, кто забыл: мы живём благодаря непрерывно протекающим химическим реакциям в наших клетках, а сами химические реакции подчиняются законам взаимодействия заряженных частиц в слаботочных электрических полях. Когда энергетика перестаёт вырабатываться, разность потенциалов снижается до нуля, и все созидательные реакции прекращаются. К этой теме мы ещё не раз вернёмся.

В любую клетку попасть очень трудно не только потому, что она защищена биомембраной с «тарированными» отверстиями, но ещё и по той причине, что в жидком окружении клетки (лимфе) «пришельцев» подстерегают наши иммунные защитники – лейкоциты. Вирус перед проникновением в клетку через отверстие в оболочке-мембране вынужден «раздеться» – лишиться наружной жировой оболочки. В самой клетке она вирусу уже ни к чему, только помешает… Такого «раздетого» вируса уже ничто не спасёт, если рядом окажется дееспособный лейкоцит. Помимо лейкоцитов, наш организм имеет в арсенале иммунных сил ещё целый ряд специфических средств, в том числе – «химзащиту» в виде ёмкостей-лизосом с концентрированным раствором прооксидантов (свободных радикалов), из которых содержимое просто выливается на скопление пришлых белков, не относящихся к «родным», нашим.

Но, каким бы арсеналом средств подавления процесса разрастания колонии диагностированных вирусов мы ни обладали, факт остаётся фактом: проявивший себя вирус зримо доказал, что иммунитет заболевшего человека – однозначно слабый. Вирусы ведь в наших организмах присутствуют чуть ли не изначально. А знаете, почему? Например, вирус клещевого энцефалита – необходимый участник процесса прохождения сигналов по нервной ткани. Нахождение его в синапсах всех рецепторов (тактильных, температурных и др.), в участках спинного и головного мозга обусловлено лишь тем, что без участия этого вируса невозможен переход сигнала из нервного волокна к рабочему органу. Вирус ВИЧ наравне с бледной спирохетой – непременнейшие участники руководства циклом «работа – отдых», то есть – ритмообразования сосудистого тонуса (изменение пропускной способности кровеносного сосуда). Тканевое дыхание невозможно при отсутствии в клетках стафилококков и стрептококков. Находясь в межклеточной жидкости, эти «нехорошие» вирусы расщепляют этиловый спирт и некоторые сложные вещества (сырьё), образуя диэтиленгликоль – главный фактор клеточного дыхания. Они же живут в соединительной ткани головного мозга, где совместно с менингококками обеспечивают питание клеток головного мозга. Так что речь должна идти не о тотальной борьбе с вирусами на полное их уничтожение, а всего лишь о сдерживании их численности в «рамках приличия». Не замахиваясь на Законы Природы, превратно толкуемые недоучками.

Арсенал средств борьбы с состоявшейся вирусной инфекцией, к сожалению, не очень велик: это – либо интерфероны и иммуноглобулины (специфические противовирусные белки), либо – искусственно видоизменённые аминокислоты-»кирпичики» генокода (А, Т, Г, Ц, У).

Помимо перечисленных средств, в последнее время передовыми медиками всё чаще применяются специфические биологически активные пищевые добавки, являющиеся парафармацевтиками, то есть – «стоящими рядом с фармпрепаратами» по степени воздействия на организм. К ним относятся витамины-антиоксиданты, натуральные растительные антиоксиданты различной «мощности», биодобавки энерго- и иммуноповышающего направления. Успешная апробация парафармацевтиков на больных различными вирусными заболеваниями открывает перед медиками новые возможности в борьбе с «неизлечимыми» болезнями. Эти препараты применяют как в сочетании с «чисто» медикаментозными, так и самостоятельно. Увы, но ни методик более-менее гарантированного излечения вирусных патологий, ни медикаментозных препаратов «на все случаи жизни», то есть – от всех видов вирусов, у медиков нет. Мне кажется, такая ситуация сложилась потому, что направление развития борьбы с вирусными инфекциями медиками выбрано не совсем правильное. Постараюсь пояснить конкретнее.

Категория: Куренков С.П. Метки: Вирусные инфекции

Материал опубликован: 07.12.2016